किसके बीच लड़ाई लड़ी गई थी?

5 नवंबर, 1556 को लड़ी गई पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के रीजेंट बैरम खान के नेतृत्व में मुगल सेना और सूरी राजवंश के एक सेनापति हेमू की सेना के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी। हेमु ने स्वयं को विक्रमादित्य दी थी और अपने को राजा घोषित किया था।

युद्ध क्यों लड़ा गया?

यह लड़ाई उत्तरी भारत में वर्चस्व की लड़ाई थी।

अफ़गान शासक शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद, सूरी राजवंश की पकड़ कमज़ोर हो गई मुगलों ने 13 साल के अकबर को बैरम खां की देखरेख में मुगल शासक बना दिया था वह मुगल प्रभुत्व का विस्तार चाहता था । ये हासिल करने के लिए हेमु की बढ़ती ताकत को रोकना जरूरी हो गया था। हेमु ने दिल्ली पर कब्जा कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। उसके साथ अफगान और अन्य राजपुत राजा थे । हांलाकि अफगानों के विश्वासघात के कारण हेमु को नुकसान उठाना पड़ा।

मुगल सेना दिल्ली को फिर से हासिल करना और अपना अधिकार फिर से स्थापित करना चाहती थी।

अफगानों का विश्वासघात

युद्ध के परिणाम में विश्वासघात की भूमिका थी। हेमू की सेना में अफगान और राजपूत सैनिकों सहित विविध समूह के लोग शामिल थे। युद्ध के दौरान, उनकी सेना के कुछ तत्व, विशेष रूप से कुछ अफगान टुकड़ियाँ, युद्ध मैदान छोड़कर भाग गई जो बचे थे वे भी आधे-अधूरे मन से लड़े ।

युद्ध के बाद हेमू के साथ क्या हुआ?

युद्ध में अकबर की सेना पर हेमु भारी पड़ रहा था मगर हेमु की आंख में तीर लगने से पासा पलट गया । सेना में भगदड़ मच गई उनकी सेना ने मनोबल खो दिया और हार गई। हेमू को पकड़ लिया गया और अकबर के सामने लाया गया। कुछ इतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि बैरम खान ने खुद हेमू को मार डाला।

युद्ध ने भारतीय इतिहास को कैसे प्रभावित किया?

पानीपत की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। हुमायु के बाद लड़खड़ाता मुगल साम्राज्य मजबत हो गया ।

अकबर की सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों की नीतियों ने एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। जिसने सदियों तक भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। इस युद्ध ने भारत में अफगान भी कमजोर पड़ गए । कभी दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाले अफगान भी कमजोर पड़ गए। मुगलों का एकछत्र राज हो गया ।

हेमू की स्थिति को कमज़ोर करने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाने वाले प्रमुख अफ़गान नेता कौन थे?

आदिल शाह सूरी सूरी राजवंश के नाममात्र शासक, उन्होंने हेमू को सैन्य नेतृत्व सौंपा था। युद्ध में हेमु को प्रत्यक्ष सहायता नहीं कर सके। हेमु को

अलग-थलग कर दिया।

शाहबाज़ खान एक अफ़गान कुलीन जो युद्ध के दौरान दलबदलू या

निष्क्रिय रहा, जिसने हेमू की सेना को काफी कमज़ोर कर दिया।

जलाल खान एक और सूरी सहयोगी, वह सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ़ एक अलग संघर्ष में शामिल था और उसने हेमु को कोई सहायता प्रदान नहीं किया।

अफ़गानों में फूट का असर

मुगलों की जीत में हेमू के साथ विश्वासघात और एकजुट समर्थन की कमी साफ दिखाई दी। अगर अफ़गान सरदारों ने एकजुट होकर हेमू का साथ दिया होता इतिहास आज कुछ और ही होता । अफगानों के विश्वासघात के कारण उत्तरी भारत में अफ़गानों का प्रभुत्व कम हो गया।

इसे भी पढ़िए!

1 भारतीय इतिहास की प्रमुख लड़ाईया 1000 ई से 1948 तक

2 चंदावर की लड़ाई (1194 ई.)

3 तराइन का युद्ध (Battle of Tarain)

4 मुगल काल की वेषभूषा कैसी थी ?

5 प्लासी का युद्ध 23 June 1757

6 Battle of Buxar बक्सर की लड़ाई

7 चौसा की लड़ाई 1539

8 कन्नौज की लड़ाई 1540

1. पानीपत की दूसरी लड़ाई की सैन्य रणनीति

सेनाएँ

– हेमू की सेना

– अनुमानित ताकत 30,000 घुड़सवार, 1,500 युद्ध हाथी और एक बड़ी पैदल सेना।

– हेमू अपने हाथियों पर बहुत अधिक निर्भर थे, जो भारी बख्तरबंद थे और दुश्मन की संरचनाओं को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उनकी सेनाएँ अनुभवी थीं, जिन्होंने उनके नेतृत्व में कई युद्ध जीते थे।

– मुगल सेना

– अनुमानित ताकत 10,000-15,000 घुड़सवार, 500 युद्ध हाथी, तोपखाना और पैदल सेना।

– अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, जो एक अनुभवी रणनीतिकार थे, जिन्होंने अनुशासन और तोपखाने के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया।

– मुगल सेना छोटी थी, लेकिन बेहतर संगठित और उन्नत तोपखाने से सुसज्जित थी।

युद्धक्षेत्र की रणनीतियाँ

– हेमू की योजना

– हेमू का लक्ष्य मुगल केंद्र को तोड़ने और उनकी पंक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अपने युद्ध हाथियों का उपयोग करना था।

– उनके घुड़सवार हाथियों के साथ-साथ थे, हाथियों के हमले से होने वाली किसी भी दरार का फायदा उठाने के इरादे से।

– योजना आक्रामक थी, लेकिन गति बनाए रखने पर बहुत अधिक निर्भर थी।

– मुगल रणनीति

– बैरम खान ने हेमू के हाथियों का मुकाबला करने के लिए मोर्चे पर भारी तोपखाने और बन्दूकधारी रखे।

– अली कुली खान की कमान के तहत मुगल केंद्र दृढ़ रहा, जबकि हेमू की घुड़सवार सेना का मुकाबला करने के लिए पार्श्व लचीले रहे।

– मुगलों ने हेमू की एकजुटता को बाधित करने और हाथियों को गोलियों से निशाना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे जानवर डर गए और उनके रैंकों में अराजकता फैल गई।

टर्निंग पॉइंट

हेमू की योजना शुरू में काम कर गई, उनकी सेना ने मुगलों को पीछे धकेल दिया। हालांकि, एक तीर हेमू की आंख में लगा, जिससे वह अशक्त हो गया। अपने नेता के बिना, हेमू की सेना ने समन्वय और मनोबल खो दिया, जिससे मुगलों को फिर से संगठित होने और जवाबी हमला करने का मौका मिला।

2. युद्ध का सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ

मुगल परिप्रेक्ष्य

– शक्ति का समेकन

– 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल एक अनिश्चित स्थिति में थे। अकबर केवल 13 वर्ष का था, और युवा साम्राज्य को कई दिशाओं से खतरों का सामना करना पड़ा।

– पानीपत की जीत अकबर की वैधता और उत्तर भारत में मुगल शासन की फिर से स्थापना के लिए महत्वपूर्ण थी।

– समर्थन आधार

– अकबर के रीजेंट, बैरम खान ने एकता और अनुशासन सुनिश्चित करते हुए मुगल कुलीनता को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया।

– मुगल सेना, हालांकि छोटी थी, लेकिन पेशेवर थी और आग्नेयास्त्रों से अच्छी तरह सुसज्जित थी, जिससे उन्हें हेमू की पारंपरिक सेनाओं पर बढ़त मिली।

हेमू का उदय और चुनौतियाँ

– अशांत युग में एक हिंदू राजा

– मुख्य रूप से मुस्लिम राजनीतिक माहौल में एक हिंदू शासक के रूप में हेमू का उदय असाधारण था। उन्होंने आदिल शाह सूरी के अधीन प्रमुखता प्राप्त की थी, पिछले अभियानों में कई मुगल शासकों को हराया था।

– 1556 में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद खुद को “विक्रमादित्य” का ताज पहनाने का उनका फैसला हिंदू संप्रभुता को स्थापित करने का एक प्रयास था।

– एकीकृत समर्थन की कमी

– अपनी सैन्य सफलताओं के बावजूद, हेमू को अफगान रईसों से व्यापक वफादारी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिनमें से कई उसे एक नया योद्धा मानते थे।

– उनकी सेना में राजपूत, हालांकि कुशल लड़ाके थे, लेकिन अफगान गुटों के साथ पूरी तरह से जुड़े नहीं थे, जिससे उनके गठबंधन में दरार पड़ गई।

– भारतीय इतिहास पर प्रभाव

इस युद्ध ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया

– मुगल प्रभुत्व – इस जीत ने अकबर के अधिकार को स्थापित किया और मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के लिए मंच तैयार किया।

– अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों की बाद की नीतियां इस युद्ध के बाद प्राप्त स्थिरता का प्रत्यक्ष परिणाम थीं।

– अफगान शक्ति का पतन

– हार के कारण उत्तरी भारत में अफगान प्रभाव का विखंडन और अंततः पतन हुआ।

– इसने एकता और प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसका हेमू के गठबंधन में अभाव था।

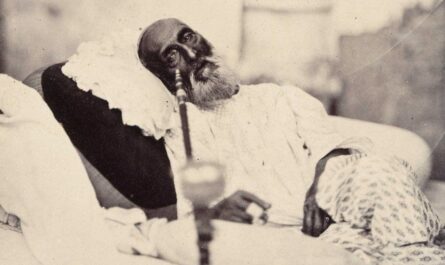

कौन था हेमू?

हेमु का मूल नाम हेम चंद्र विक्रमादित्य था, इसका जन्म रेवाड़ी में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा, भारत का एक शहर है। हालाँकि वे एक मामूली हिंदू व्यापारिक परिवार से थे, लेकिन वे सूरी राजवंश में आदिल शाह सूरी के एक भरोसेमंद सेनापति और प्रशासक के रूप में काम किया ।

हेमू का शासन

– रेवाड़ी एक आधार हेमू का प्रारंभिक जीवन और संचालन रेवाड़ी से बहुत जुड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने सैन्य और रसद शक्ति के केंद्र में बदल दिया। उन्होंने अपने अभियानों के लिए तोपों और अन्य हथियारों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए शहर को एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया।

– दिल्ली पर नियंत्रण 1556 में तुगलकाबाद की लड़ाई में मुगलों को हराने के बाद, हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और ष्विक्रमादित्यष् की उपाधि के तहत खुद को राजा घोषित कर दिया, जिससे उनकी अल्पकालिक संप्रभुता की स्थापना हुई।

हेमू एक विशाल साम्राज्य का पारंपरिक राजा नहीं था, बल्कि एक योद्धा-नेता था, जिसने कुछ समय के लिए दिल्ली से शासन किया, और उसका अधिकार मुख्य रूप से उत्तरी भारत में केंद्रित था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसकी हार के कारण उसका शासन छोटा हो गया।