विनायक दामोदर सावरकर ने एक किताब 1909 में लिखी थी जिसका शीर्षक था भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध इससे पहले ब्रिटिश इसे विद्रोह या 1857 का भारतीय विद्रोह कहते थे, जबकि कुछ भारतीय नेताओं ने इसे गदर (विद्रोह) कहा था। हालाँकि, यह सावरकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत का पहला सामूहिक प्रयास था।

क्यों 1857 का युद्ध प्रथम स्वाधीनता संग्राम था?

इसे निम्नलिखित बिन्दुओं में समझ सकते है?

1. व्यापक भागीदारी

विद्रोह केवल सैनिकों (सिपाहियों) तक सीमित नहीं था; इसमें विभिन्न क्षेत्रों के किसान, जमींदार, कारीगर और शासक शामिल थे।रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह ज़फ़र, कुंवर सिंह और तात्या टोपे जैसे प्रमुख नेताओं ने प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जिससे पता चला कि यह केवल एक सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था।

2. राजनीतिक और राष्ट्रवादी प्रकृति

पिछले स्थानीय विद्रोहों के विपरीत, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। विद्रोहियों ने बहादुर शाह ज़फ़र को प्रतीकात्मक नेता के रूप में बहाल किया, जो भारतीय संप्रभुता को बहाल करने की उनकी इच्छा का संकेत था।

3. आर्थिक और सामाजिक कारण

विद्रोह को आर्थिक शोषण, भारी कराधान और स्थानीय उद्योगों के विनाश ने हवा दी थी। भारतीय शासक व्यपगत के सिद्धांत से नाराज़ थे, जिसने अंग्रेजों को उनके राज्यों को अपने अधीन करने की अनुमति दी, जबकि किसानों और कारीगरों को दमनकारी नीतियों के कारण कष्ट सहना पड़ा।

4. धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध

भारतीयों ने ब्रिटिश नीतियों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए खतरा माना। एनफील्ड राइफल कारतूस, जिनके बारे में अफवाह थी कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी -की शुरूआत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को नाराज़ कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर असंतोष फैल गया।

5. भविष्य के राष्ट्रवाद पर प्रभाव

हालाँकि विद्रोह को अंततः दबा दिया गया था, लेकिन इसने ’’भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी’’। विभिन्न समुदायों द्वारा प्रदर्शित एकता ने बाद के राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया, जिससे ’’भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885)’’ जैसे संगठित राजनीतिक आंदोलनों और 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम का उदय हुआ।

1857 का विद्रोह सिर्फ़ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ एक समन्वित प्रयास था, जिसमें कई सामाजिक समूह और क्षेत्र शामिल थे। यह पहली बार था जब भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ी, जिससे यह वास्तव में स्वतंत्रता का पहला युद्ध और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया।

आखिर इस युद्ध के कारण क्या थे अंग्रेज व्यापारी के तौर पर भारत आए । भारत में उस वक्त कोई संगठित शक्ति नहीं थी । भारत छोटे-बड़े रियासतों में बंटा हुआ था। इनमें कुछ रियासतें शक्तिशाली थे तो कुछ कमजोर । शक्तिशाली रियासतों में आपसी दुश्मनी थी । वे एक दूसरे पर प्रभुत्व बनाने के लिए लड़ते थे। अंग्रेजों ने इसी दुश्मनी का फायदा उठाया और एक राजा को दूसरे के खिलाफ मदद का वायदा कर लड़ाते और युद्ध जीतने के बाद विजेता राजाओं को अपनी कठपुतली बना लेते थे। राजाओं को जब तक यह पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानते हैं 1857 की लड़ाई के कारण क्या थे?

राजनीतिक कारण:

(1) विस्तार की नीति– अंग्रेजों ने भारत पर 4 तरीकों से नियंत्रण प्राप्त किया

(2) प्रत्यक्ष युद्धों द्वारा – बक्सर की लड़ाई (1764) ने बंगाल, बिहार और ओडिशा को अंग्रेजों को दे दिया। एंग्लो मैसूर युद्धों द्वारा अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह एंग्लो सिख युद्ध द्वारा पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया गया।

(3) सहायक गठबंधन द्वारा – इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने पेश किया था। सभी भारतीय राज्यों को कंपनी के साथ गठबंधन करना पड़ा।

(i) शासकों को ब्रिटिश को सर्वाेच्च शक्ति के रूप में स्वीकार करना पड़ा।

(ii) उन्हें विदेशी संबंधों को छोड़ना पड़ा और गठबंधन में प्रवेश नहीं करना पड़ा।

(4) व्यपगत के सिद्धांत का उपयोग करके – लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया। कोई भी शासक जिसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका राज्य कंपनी के शासन में आ जाता था। उदाहरण झांसी, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर और नागपुर।

(iii) कथित कुशासन के बहानेरू 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने इसी आधार पर अवध पर कब्जा कर लिया था।

(क) नवाब की सेना को भंग कर दिया गया था। (ख) अंग्रेजों ने जमींदारों की जागीरें छीन लीं। (ग) भोजन, मकान और नौकाओं पर उच्च भूमि कर लगाया गया था।

2. बहादुर शाह के प्रति अनादर कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों से मुगल राजा का नाम हटा दिया गया था। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को लाल किले को अपने महल के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, उनके उत्तराधिकारियों को अपने नाम के साथ शाही उपाधियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी इसके बाद बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी।

4.नाना साहब के साथ किया गया व्यवहार नाना साहब अंतिम पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने नाना साहब को वह पेंशन देने से इनकार कर दिया जो वे बाजी राव द्वितीय को दे रहे थे। नाना साहब को अपने परिवार की गद्दी पूना से बहुत दूर कानपुर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4. अंग्रेजों की अनुपस्थित संप्रभुतारू अनुपस्थित संप्रभुता का अर्थ है कि भारत पर हजारों मील की दूरी पर इंग्लैंड से ब्रिटिश सरकार का शासन था। यह भारतीयों को नापसंद था। मुगलों जैसे पहले के शासक, जिन्होंने भारत पर विजय प्राप्त की थी, समय के साथ भारत में बस गए थे। उन्होंने भारतीयों से जो राजस्व एकत्र किया, वह भारत में ही खर्च किया। लेकिन ब्रिटेन के मामले में, भारतीयों को लगा कि उन पर इंग्लैंड से शासन किया जा रहा है और भारत का धन इंग्लैंड में बहाया जा रहा है और उनके कल्याण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है।

सामाजिक-धार्मिक कारण

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करने के प्रयास से जनता में व्यापक भय पैदा हो गया।

1. सामाजिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए कुछ सामाजिक सुधारों का उद्देश्य लोगों की स्थितियों में सुधार करना था। इसका परिणाम यह हुआ कि सती प्रथा (1829) का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) की शुरूआत और लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा के द्वार खोलने जैसे सुधारों का जनता द्वारा स्वागत नहीं किया गया।

2. आधुनिक नवाचारों के बारे में आशंकाएँ लोग रेलवे और टेलीग्राफ जैसे आधुनिक नवाचारों की शुरूआत को लेकर सशंकित थे। ऐसी अफ़वाहें थीं कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ लोगों को फांसी देने के लिए टेलीग्राफ़ के खंभे लगाए गए थे। रूढ़िवादी भारतीयों ने देखा कि रेलवे के डिब्बों में उच्च जातियों और निम्न जातियों को एक साथ बैठाया जाता था। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने अपने उद्देश्यों और संबंधों को चुनौती देने के लिए ऐसी प्रथाएँ शुरू की थीं।

3. नस्लीय भेदभाव की नीति ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के प्रति असभ्य और अहंकारी थे। उनका मानना था कि वे भारतीयों से श्रेष्ठ हैं और भारतीयों के प्रति तिरस्कार की नीति अपनाते थे। वे मुसलमानों को क्रूर और विश्वासघाती कहते थे। कुछ यूरोपीय अधिकारियों ने भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार किया और उनका अपमान किया। अन्यायपूर्ण भेदभाव के ऐसे कृत्यों ने अंग्रेजों को भारतीय जनता से अलग कर दिया।

4. मिशनरियों की गतिविधियाँ 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के रवैये में बदलाव आया। अंग्रेजों ने स्थानीय धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा की निंदा की और स्थानीय मान्यताओं को अज्ञानता करार दिया। 1813 के बाद ईसाई मिशनरियों की संख्या और गतिविधियों में वृद्धि हुई। भारतीयों को लगा कि सरकार उन मिशनरियों का समर्थन कर रही है जो उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देंगे।

5. पश्चिमी शिक्षा के बारे में आशंकाएँ उन्होंने इसे पारंपरिक इस्लामी और हिंदू अध्ययनों को हतोत्साहित करने का प्रयास देखा। लोगों को संदेह होने लगा कि पश्चिमी शिक्षा का उद्देश्य साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देना नहीं बल्कि अपने बच्चों को ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

आर्थिक कारण

1. आर्थिक संसाधनों का दोहन कृषि प्रधान भारत को औद्योगिक हितों की सेवा के लिए एक आर्थिक उपनिवेश बनाया गया था। इंग्लैंड को भारत से कच्चे कपास और कच्चे रेशम जैसे कच्चे माल, जिनकी ब्रिटिश उद्योगों को तत्काल आवश्यकता थी, सस्ते दरों पर निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया; बागान उत्पाद (जैसे नील और चाय); और खाद्यान्न जो ब्रिटेन में कम आपूर्ति में थे। भारत को तैयार ब्रिटिश माल को या तो शुल्क मुक्त या नाममात्र शुल्क दरों पर स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि भारतीय उत्पादों पर इंग्लैंड में उच्च आयात शुल्क लगाया गया। भारतीय हस्तनिर्मित सामान सस्ते, मशीन-निर्मित ब्रिटिश उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। इसने भारतीय उद्योग को बर्बाद कर दिया, कारीगरों को उनकी आय से वंचित कर दिया और श्रमिकों के लिए रोजगार के रास्ते कम कर दिए।

2. धन की निकासी बंगाल की विजय के बाद, अंग्रेजों ने भारत में सोना लाना बंद कर दिया। उन्होंने बंगाल के अधिशेष राजस्व और शुल्क मुक्त अंतर्देशीय व्यापार से होने वाले मुनाफे से इंग्लैंड में अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया। भारत से इंग्लैंड को धन का हस्तांतरण, जिसके लिए भारत को कोई आनुपातिक आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला, धन का निष्कासन कहलाता है।

3. कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प का क्षय ब्रिटेन में भारतीय रेशम और सूती वस्त्रों पर भारी शुल्क ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। कारीगरों की दुर्दशा उनके पारंपरिक संरक्षकों और खरीदारों – राजकुमारों, सरदारों और जमींदारों के गायब होने से और भी बढ़ गई, प्रशंसक विलुप्त हो गए। 4. किसानों का आर्थिक पतनरू किसानों ने कंपनी के व्यापार, प्रशासन की लागत और भारत में ब्रिटिश विस्तार के युद्धों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए करों का भारी बोझ उठाया। भूमि राजस्व में वृद्धि ने कई किसानों को ऋणग्रस्त होने या अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया। पारंपरिक जमींदारों की जगह व्यापारियों और साहूकारों ने ले ली। इन नए ज़मींदारों को किसानों की कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने लगान को बहुत ऊंचा कर दिया और भुगतान न करने की स्थिति में अपने किरायेदारों को हटा दिया।

5. बढ़ती बेरोजगारी जब देशी राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया, तो प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक पदों पर हजारों सैनिक और अधिकारी बेरोजगार हो गए, क्योंकि ब्रिटिश नीतियों ने भारतीयों को उच्च पदों से बाहर रखा। ये सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन के कट्टर दुश्मन बन गए।

6. नील की खेती करने वालों के साथ अमानवीय व्यवहार नील का व्यापार अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक था, लेकिन जिन परिस्थितियों में किसानों को काम करना पड़ता था, वे अमानवीय थीं। किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा चुने गए खेतों में केवल नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था।

7. जमींदार अभिजात वर्ग का पतन इनाम आयोग (1852) के प्रावधानों के अनुसार, 20,000 सम्पदाएँ जब्त कर ली गईं, जब जमींदार शीर्षक-पत्र जैसे सबूत पेश करने में विफल रहे, जिसके आधार पर उन्होंने भारत में भूमि पर कब्ज़ा किया था।

सैन्य कारण

1. भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहाररू ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों की मदद से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय सैनिक अपने ब्रिटिश समकक्षों की तरह ही कुशल थे, उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उन्हें खराब खाना दिया जाता था और उनके रहने की व्यवस्था खराब थी।

(2) जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 – भारतीय सैनिकों को ड्यूटी पर विदेश भेजा जा सकता था। ब्राह्मणों के लिए समुद्र पार करना वर्जित था, इस

लिए वे इसे नापसंद करते थे।

(3) ब्रिटिश सेना में भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी – ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 4000 में 1 थी। डलहौजी ने अधिक ब्रिटिश सैनिकों की सलाह दी। इससे सैनिकों के लिए हथियार उठाना आसान हो गया।

(4) भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर नहीं बढ़ सकते थे। सभी उच्च पद ब्रिटिशों के लिए आरक्षित थे।

(5) ब्रिटिश सैनिकों का खराब प्रदर्शन ब्रिटिश सेना को पहले अफ़गान युद्ध, पंजाब युद्ध, क्रीमिया युद्ध और बिहार और बंगाल के संथाल आदिवासियों के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसने इस मिथक को तोड़ दिया कि वे अजेय हैं।

तात्कालिक कारण

जब अंग्रेजों ने एक नई श्एनफील्ड राइफलश् पेश की। कारतूस से राइफल को लोड करने के लिए ऊपरी हिस्से पर लगे चिकने कागज को दांतों से काटना पड़ता था। चिकने कागज में गाय और सूअर की चर्बी होती थी। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुसलमानों के लिए सूअर वर्जित है। उन्होंने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया।

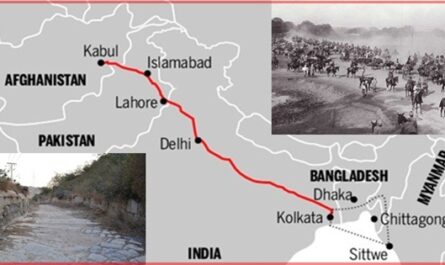

विद्रोह की शुरुआत– एक भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अधिकारी पर हमला किया। उसे मार दिया गया। मेरठ की घटनाएँरू- 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सभी सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और उन्हें रिहा कर दिया गया। दिल्ली की घटनाएँरू- मेरठ के सैनिकों ने पैदल सेना के साथ मिलकर बहादुर शाह जफ़र को ष्भारत का बादशाहष् घोषित किया। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और यंगून भेज दिया गया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई।

लखनऊ की घटनाएँ– बेगम हज़रत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया लेकिन अंग्रेजों ने लखनऊ पर फिर से कब्ज़ा कर लिया। वे नेपाल भाग गईं।

कानपुर की घटनाएँ-पेशवा बाजी राव प्रथम के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। वे भी नेपाल भाग गए।

मध्य भारत में घटनाएँ-

रानी लक्ष्मीबाई को गद्दार ने धोखा दिया, लेकिन उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 1858 में ग्वालियर में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उन्हें फाँसी दे दी गई। अन्य केंद्र- बरेली में – खान बहादुर, बिहार – कुंवर सिंह, और फैजाबाद – अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया।

इसे भी पढ़िए!

1 भारतीय इतिहास की प्रमुख लड़ाईया 1000 ई से 1948 तक

2 चंदावर की लड़ाई (1194 ई.)

3 तराइन का युद्ध (Battle of Tarain)

4 मुगल काल की वेषभूषा कैसी थी ?

5 प्लासी का युद्ध 23 June 1757

6 Battle of Buxar बक्सर की लड़ाई

7 चौसा की लड़ाई 1539

8 हल्दीघाटी का युद्ध 1576

9महाराणा प्रताप कौन थे?

10सामूगढ़ की लड़ाई 1658 (Battle of Samugarh 1658)

1857 के विद्रोह के परिणाम

1. कंपनी के शासन का अंत – भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। राज्य सचिव और 15 सदस्यीय भारत परिषद ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। सिविल सेवाओं में नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जानी थीं।

(2) रानी विक्टोरिया की घोषणा – सरकार भारत के सामाजिक-धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाएगी और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेगी। युद्ध में भाग लेने वाले सभी लोगों को क्षमादान दिया जाएगा।

3. मुगलों और पेशवाओं का अंत बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के साथ, जिन्हें यांगून निर्वासित कर दिया गया था, मुगल वंश का अंत हो गया। अंतिम पेशवा नाना साहब ने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था और विद्रोह की विफलता के बाद नेपाल भाग गए थे। इस प्रकार पेशवा का पद भी समाप्त हो गया। इस प्रकार, अंग्रेजों के दो सबसे दुर्जेय शत्रु – मराठा और मुगल – समाप्त हो गए।

4. रियासतों के साथ संबंध विलय की नीति और व्यपगत का सिद्धांत त्याग दिया गया। कुछ भारतीय राजकुमार अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे और विद्रोह को दबाने में उनकी मदद की। उनकी वफादारी को इस घोषणा के साथ पुरस्कृत किया गया कि उनके उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार का सम्मान किया जाएगा और भविष्य में उनके क्षेत्रों की अखंडता की गारंटी दी जाएगी। 1876 में, रानी विक्टोरिया ने “भारत की महारानी” की उपाधि धारण की। भारतीय राजकुमार स्वेच्छा से ब्रिटिश क्राउन के जूनियर पार्टनर या एजेंट बन गए क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि वे अपने राज्यों के शासक बने रहेंगे।

5. फूट डालो और राज करो की नीति: 1858 के बाद, अंग्रेजों ने राजकुमारों को लोगों के खिलाफ, प्रांत को प्रांत के खिलाफ, जाति को जाति के खिलाफ, समूह को समूह के खिलाफ और सबसे बढ़कर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करके ‘फूट डालो और राज करो’ की अपनी नीति जारी रखी। उन्होंने लोगों को विशेष सुरक्षा और रियायतें देकर अपने शासकों से अलग कर दिया। सरकार ने सरकारी नौकरी के आकर्षण का चतुराई से इस्तेमाल करके शिक्षित भारतीयों में धार्मिक आधार पर फूट डाली। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत और दुर्भावना को भी बढ़ावा दिया ताकि वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को कभी चुनौती न दे सकें।

6. नस्लीय विरोध: अंग्रेजों को अपनी नस्लीय श्रेष्ठता पर विश्वास था और उन्होंने सोचा कि भारतीयों पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। रेलवे के डिब्बे, पार्क, होटल, क्लब आदि, जो ‘केवल यूरोपीय लोगों’ के लिए आरक्षित थे, इस नस्लीयवाद की प्रत्यक्ष अभिव्यक्तियाँ थीं।

7. धार्मिक परिवर्तन: ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों के धार्मिक मामलों, रीति-रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति की जोरदार घोषणा की।

8. विदेश नीति: भारत की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के हितों से तय होती थी। इससे ब्रिटिशों के दो उद्देश्य पूरे होते थे –

(क) अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा; और

(ख) एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश आर्थिक और वाणिज्यिक हितों का विस्तार।

इन नीतियों के क्रियान्वयन की लागत भारतीयों को उठानी पड़ती थी। उदाहरण के लिए, ब्रिटिशों के अधीन भारत को नेपाल और बर्मा (म्यांमार) जैसे अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध करने पड़े, जिसमें भारतीय सैनिकों को अपना खून बहाना पड़ा और भारतीय करदाताओं को युद्ध की भारी कीमत चुकानी पड़ी।

9. नस्लीय कटुता में वृद्धि: 1857 के विद्रोह के बाद नस्लीय कटुता बढ़ गई। अंग्रेजों ने सभी भारतीयों को भरोसे के लायक नहीं माना और उन्हें अपमानित और अपमानित किया। वास्तव में, भारतीय सरकार के पूरे ढांचे को फिर से तैयार किया गया और इसे एक श्रेष्ठ नस्ल के विचार पर आधारित किया गया।

10. राष्ट्रवाद का उदय: 1857 का विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों का पहला संघर्ष था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। रानी लक्ष्मी बाई, नाना साहब और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों द्वारा किए गए बलिदान ने भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इस वीरतापूर्ण संघर्ष ने ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की मूल्यवान परंपराएँ भी स्थापित कीं।

11. सेना में परिवर्तन: 1858 के बाद भारतीय सेना को फिर से संगठित किया गया, ताकि किसी अन्य विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके, इस प्रकार:

(i) भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 (बंगाल सेना) और 2:5 (मद्रास और बॉम्बे सेना) तय किया गया। व्यावहारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध तक यही अनुपात बनाए रखा गया। सामान्य सिद्धांत यह अपनाया गया कि भारतीय सिपाहियों की संख्या यूरोपीय सैनिकों की संख्या से दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) यूरोपीय सैनिकों को प्रमुख भौगोलिक और सैन्य स्थानों पर रखा गया।

(iii) भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पुनः विद्रोह करने से रोकने के लिए, अत्याधुनिक हथियार और गोला-बारूद कभी भी भारतीयों के जिम्मे नहीं रखे गए। कुछ पर्वतीय इकाइयों को छोड़कर सभी भारतीय तोपखाना इकाइयों को भंग कर दिया गया।

(iv) सेना में भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था।

(v) राष्ट्रवाद को हतोत्साहित करने के लिए, अधिकांश रेजिमेंटों में जाति और समुदाय को शामिल करने जैसे उपाय किए गए।

(vi) समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं और राष्ट्रवादी प्रकाशनों को सैनिकों तक पहुँचने से रोका गया ताकि भारतीय सेना को बाकी आबादी के जीवन से अलग रखा जा सके।

12. आर्थिक शोषण: 1857 के विद्रोह ने क्षेत्रीय विस्तार के युग को समाप्त कर दिया और आर्थिक शोषण के युग की शुरुआत की, जो इस प्रकार था: (

i) भारत एक विशिष्ट औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गया, कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात किया जाता था।

(ii) राज्य सचिव और भारत परिषद के सदस्यों, सिविल सेवकों और सैन्य अधिकारियों के वेतन और भत्ते देश के संसाधनों पर एक बड़ा बोझ थे।

13. हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई का चौड़ा होना: प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने विदेशी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत उत्साह और जोश दिखाया। लेकिन विद्रोह के बाद, दोनों समुदायों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था, जिसके द्वारा उन्होंने दोनों समुदायों के बीच मतभेद के बीज बोए। यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास था ताकि दोनों समुदाय कभी भी एक साथ आकर भारत में ब्रिटिश शासन के लिए खतरा पैदा न कर सकें।

1857 के विद्रोह के नुकसान:

(i) आंदोलन में सैन्य कार्रवाई या केंद्रीकृत नेतृत्व की कोई साझा योजना नहीं थी।

(ii) आंदोलन का कोई साझा लक्ष्य नहीं था।

(iii) ब्रिटिश साम्राज्य के पास भारतीयों की तुलना में लोगों, धन और सामग्री के मामले में कहीं बेहतर संसाधन थे।

(iv) आंदोलन दक्षिण भारत और पूर्वी या पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में ज्यादा नहीं फैला।

(v) भारतीय राज्यों के कुछ शासकों और बड़े जमींदारों ने आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया।